野牛精神——老甲画杂谈

2016-10-14 14:03:30来源:作者:陈传席

(一)推动和脱落近现代中国画的发展,一是沿着自己的传统,一是引进西法。前者会嘲笑后者皮相、没有传统,甚至根本不是中国画;后者会嘲笑前者老一套,缺乏大的变革。画家可以有其喜好上的选择,理论家却不容许有偏颇,也就是说,画家可以走极端,可以片面追求,理论家必须公正、全面。老实说,不论用哪一种方法,只要画得好就好。但怎样画得好,却值得注视。

老甲的画却异于以上二者所为。他基本上不用西法,也不蹈传统,然而,他又研究西法,又研究传统,时时对照西法和传统。他的画基本上是靠传统推动上去的但和传统画家又不同。传统的画家,在传统的基础上积累、加厚,如黄宾虹,无论其画怎样成熟,其新安画派,程正揆、戴本孝、程邃、石谿等人的基础仍在;或在传统的基础上积累、变化,如齐白石,无论其画怎样变化,八大山人、徐渭、吴昌硕的影子都有。在他们的画中都可以见到传统的基础,在传统的基础上发展。

而老甲则不同,他的画向前发展,传统的基础却不再保留了,犹如火箭发射卫星,基础的一节火箭燃烧完之后,就自动脱落了,不再保留了。于是又以第二节为基础继续向前推进,第二节的作用发挥完之后又完全脱落,不再保留。因而他的画不是靠积累,而是靠推动。传统的、西方的,都是推动他的画发展的动力,但他不是积累它们,所以他的画中既见不到西方的,又见不到传统的。

有人画过连环画,一生都摆脱不了连环画的影响,甚至画大幅创作画,也是连环画的放大,如有变化,也只是在连环画的基础上略有所增而已。老甲画过连环画,可他的画中毫无连环画的影子。老甲画过年画、工笔画,在他的非常大写意中也完全消去了。当推动卫星的火箭一节一节的作用用尽后,就全部脱光了,剩下的便是发光的卫星。老甲的画也如此,最终只保留他自己。

老甲是怎样的人,从他的画中可以见出。老甲的画是怎样的,读者看他的画,自可知道,无需我去赘言;而且,我已写过一篇文章论述了。这篇文章中,我不想再谈画,想谈一些画外的内容。老甲和他的朋友贠冬鸣也告诉我,不一定篇篇文章都谈画,读者和听者都会被弄呆的;可以借画为引导,写你自己的文章,做你自己的学问,或借题发挥,谈一些其它问题。我还是从老甲画的牛马谈起吧。

(二)乾马坤牛

老甲画马,也画牛。古人常说:“牛马走”、“当牛做马”。马和牛原是一类,在古代都曾为战争服务。《史记》记周武王灭商后,“纵马于华山之阳,放牛于桃林之虚,偃干戈,振兵释旅,示天下不复用也。”“不复用”即表示不再用于战争,可见那时的牛、马和老甲笔下的牛马一样,皆不是“孺子牛”。齐将田单曾以火牛效力沙场,冲杀燕军,大获全胜。马是战争必须之物,“哀鸣思战斗,迥立向苍苍”,这自不必说。唐太宗死,唯以六匹骏马刻于石碑上,竖于墓前,这六骏,皆是他作战时之坐骑,是他建立基业的重要伴侣。不过,周武王时,马还不是坐骑,牛更不是。马直接为人骑,乃始于战国时之赵武灵王。有很多画家画周武王起马,甚至电影电视上也有周武王前后时人骑马者,皆不知古也。春秋战国之前,绝无骑马者。那时有人说的乘马,就是坐在马拉的车上,四马为一乘,宋人画晋文公复国图有一马拉一车,晋文公坐在里面,也是错的,当时是四马拉一车,但宋人毕竟知道当时未有骑马者。孔子周游列国,也是坐在车上。赵武灵王发明骑马术后,将军们才渐渐知道马可以直接骑,而且比坐车更灵便,更迅速,这也是世界上最早以马为坐骑者。马奔腾跳跃,良马可日行千里,在当时是最先进高明的交通工具。大概相当于今天的波音式飞机。所以,最受人们重视。继而出现了鉴定马的专家,伯乐、九方皋的出现都在赵武灵王之后,而不可能在其前。牛还没有成为坐骑,老子骑青牛,乃后人演绎而成,一般情况下,牛走得慢,悠哉游哉,但道家之徒,大抵皆隐居之士,无家国之忧,无人世之忙。逍遥游于山水林泉之中,慢腾腾,晃悠悠,这正和道家的精神状态相契,所以,后人以“老子骑青牛”为道家之精神,青牛更慢于黄牛也。但如果说老子坐在牛车中。倒是有道理的。牛的速度虽慢,但有耐力,善于负重,所以,作为运输工具,有不可少。马以致远,牛以任重。古人又以马喻天道和乾道,以牛喻地道和坤道,“乾象天,天行健,故为马;坤象地,地任重而顺,故为牛”乾坤之大,独取马牛以为像,若夫所以任重致远者也。马以致远,牛以任重,不知是巧合,抑或是出于感觉,老甲画马,以力健著名,画牛则以气厚见称。“牛为坤”,这是传统哲学的说法,而老甲笔下的牛作为艺术品而言,既非“坤道”了,它不阳、不柔、不静,乃属于“乾道”也。

鲁迅的“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”一诗被世人注意后,孺子牛的精神便成为时代的精神,世人争做孺子牛,俯首帖耳唯唯诺诺,不争不亢。无论有多少恶势力袭来,有多少权势人物损国利己,有多少巧宦欺上压下,有多少以强欺弱者,都是在“孺子牛”的口号下,不做斗争,甚至温顺从之,任从恶势力蔓延发展。连画家笔下的牛都是孺子牛,文人笔下也多写孺子牛,而冲锋陷阵,烧杀恶势力的野牛、火牛太少了。有人更认为这是鲁迅的精神,其实鲁迅首先说“横眉冷对千夫指”,“千夫所指,无疾而亡”,而鲁迅能横眉冷对,这是他的本色,面对“千夫”所指,他绝不做孺子牛,他以一杆笔,扫荡文坛的萎靡之风和恶势力,抨击和揭露官僚的丑恶,这正是野牛和火牛的精神。他的“俯首甘为孺子牛”是对于善良和弱小的人而言的。岂能在任何人面前都做孺子牛呢。世人曲解和断章取义于鲁迅,以至于把孺子牛的作用扩大了甚至赞扬过分。其实牛还有另一面,还有另一种牛。

牛头上有两只硬角,这表明,它本是十分勇猛、十分威烈、十分倔强的动物。牛本不是孺子玩骑之物。前所云齐将田单以火牛效力沙场,《史记》、《武经》皆有记。战国时齐国大将田单和燕国军队作战,集千余头牛,两角上绑上刀刃,两肋上束长矛,在牛后烧起火来,火牛大怒而冲向燕军,燕军大乱,死伤无数,强大的燕军就败在火牛角下。田单之后,火牛作为破阵杀敌的强兵之一,延续两千年。《武经总要》上还特别介绍“火牛”并绘有火牛奔冲敌阵的图。《穆天子传》还提到一种“野牛”,郭璞注云野牛“肉皆千斤”。野牛又叫兕。《论语》中说到“虎兕出于柙”,可见野牛和虎一样厉害,不是孺子可玩的。

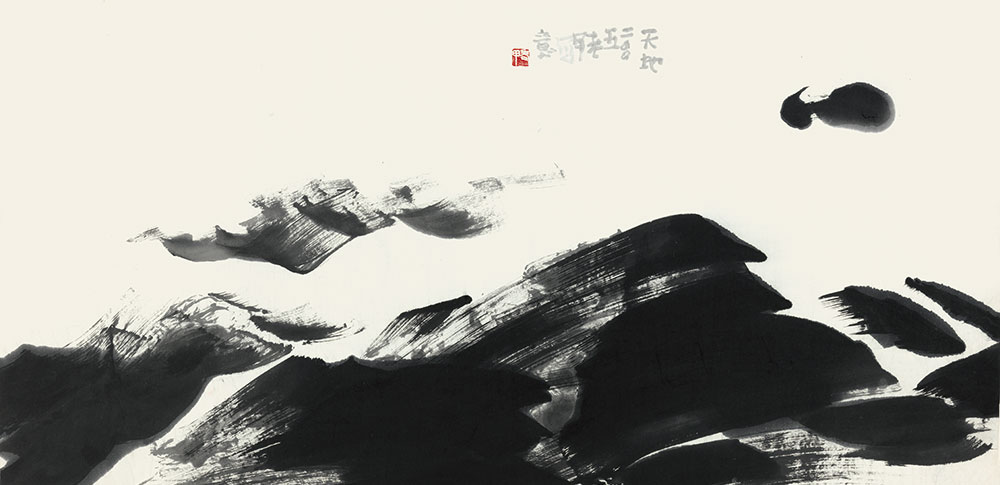

老甲笔下的牛是火牛,是野牛,他用浓焦墨纵刷横涂,其势如黑云压城。其肉有千斤,无丝毫的温顺之气。使儒弱者壮其气,魄小者张其胆,柔顺者增其猛,使一切恶势力,见之者惊恐,它固不能为孺子所玩骑也不能耕犁负重,然却能气冲斗牛,力摧昆仑,有拉倒喜马拉雅山之力,这——乃是我们当今最需要的精神。

当然,孺子牛也是需要的,老老实实的牛更是需要的,宋诗云:“老牛粗了耕耘债,啮草坡头卧夕阳。”李纲《病牛》诗云:“耕犁千亩实千箱,力尽筋疲谁复伤?但得众生皆得饱,不辞嬴病卧残阳。”这种牛还不可贵吗?还不需要吗?我们的时代仍然需要。但世有不平事,有以强欺弱者,有损国害民者,何可皆作孺子牛而处处俯首帖耳?张心斋云:“胸中小不平,可以酒消之,世间大不平,非剑不能消也。剑又能消多少不平事呢?而世间大不平,非以老甲牛缚田单刃,怒而冲杀之,不能消也。

孺子牛固然需要,但孺子牛太多了,我们需要老甲式的野牛和火牛。需要天煞星、黑旋风来扫荡人间的龌龊之徒。现实中得不到的东西,只好从文艺中找到加以补充,因而,我喜爱老甲的牛。

(三)回归原初

宋人有句话说:“牛即戴嵩,马即韩干,鹤即杜荀,象即章得。”因为戴嵩画牛出名,所以见到画牛图,即所谓出于戴嵩之手;见到画马,即谓之出于韩干。后两句是玩笑。有一位大诗人姓杜,名荀鹤,因而戏之曰:见到鹤即谓之杜荀之鹤了。章得象即姓张,名得象,也被戏虐为章得之象了。这是就名气而论的。当然有名气的画家画都有些特色。然就阳刚大气一派而论,唐宋以来,恐怕应数老甲了。他在前人推动下已走向极端,我绝对不是乱吹。从画牛的历史来看:梁武帝时陶弘景曾画《二牛图》,一牛散放水草间,一牛着金笼头,有人执绳,以杖驱之。这是因为梁武帝逼他出来做官,他画二牛,一牛虽然散放但自由,一牛虽然有金笼着头,但有杖驱之虞。此图已不可见。唐代宰相韩滉画《五牛图》,发扬陶画之义,一牛着金笼头,四牛散放。这画现存故宫博物院。五牛颇雄壮,线条粗阔有力,造型精确。但韩滉画牛不及他的学生戴嵩出名,戴嵩“乃过滉远甚”。记载中皆说他们画牛“能穷尽野性”。但二人画牛都以墨色刻画牛之形,不像老甲这样,借牛之形以宣泄力和气势。五代有历归真,南宋有李唐等,其画牛大抵皆以线条勾写形态后,再以墨色渲染,一毛一孔皆很精确。明代的郭诩(清狂道士)始用写意法画牛,他用笔随意点染,求潇洒清奇之趣而已。而后的写意法画牛大抵皆如此。

近人徐悲鸿喜画牛,徐少时曾以放牧牛为生,儿时情愫,时时再现于他的笔下。徐画马有奔腾大势,画狮有狂怒急愤之情,大率感于民族危亡、国家情急而作,固有不可一世之慨。然唯于画牛,多出于甜蜜的回忆,故笔下的牛多类于孺子牛。

李可染画牛亦颇闻名,李斋号“师牛堂”,师的不是野牛的冲杀精神,而是老牛的兢业精神,故其笔下的牛老实厚道,有的被牧童骑玩,有的力尽筋疲,病卧残阳,大有“粗了耕耘债”之况。其牛皆俯首听命之象,无野、火之气。李可染的牛是时代精神的产物,但不是改造时代的力量,它是道道地地的孺子牛。

老甲的牛绝不同于他们,他不用笔墨表现牛,而以牛表现一种阳刚正气和磅礴大气,表现他自己的情怀。我在上一篇论老甲的文章中说他的画是一种精神是一种哲学,是力的宣泄,是势的冲发,这正是我们时代所需要的精神,是我们国家所需要的气魄。

有人要适应于时代,有人要改造时代,老甲属于后者,大概也是强者。三千年前,先民们便提出“移风易俗”,既要改变时代。而那时候的艺术也都是“肉皆千斤”的野牛和火牛式,商周青铜器艺术中的野牛都是如此,其体犹如铁筑,其力似无坚不可摧,安稳如大山,群虎呼叫而不为之动。那时的牛,显有孺子牛,或立或行,皆有君临天下之慨。它只摧毁别人而不会被别人摧毁。那时我们民族多么强大啊。形态也反映社会意识。老甲的牛不期然而然的回归到原初的形态。愿我们的时代精神也恢复到大气磅礴、君临天下、无坚不摧的时代。

愿颠移一下风气:各级官员多一点孺子牛精神,革命者多一点野牛精神(现在正相反)。

愿阳刚大气再多一些,震荡我们的民族,扫荡那些阴暗邪恶萎靡不振之气。

本文刊于《江苏画刊》1995年第10期,又刊于《文论报》1996年9月15日,辑入《陈传席文集》(五卷)河南文艺出版社1998年版