写意与阳刚之美 一老甲艺术漫说

2016-09-13 14:20:09来源:作者:刘曦林

我喜写意的艺术,写意的中国画,写意的书法,写意的诗词,写意的戏曲,写意的民间艺术……老甲一贾浩义这样自称,既方便,也有些写意的味,他的画是写意的艺术。十年来,我一直关注着他的画,也琢磨着写意一到底是怎么回事。

起初,我并不曾系统地看过老甲的画,但从各种各样的展览会上,总能一眼认出他的作品。尤其是他的画马之作,笔墨那么简练,黑的那么单纯,动感那么强烈,给人留下的印象颇深。也许是徐悲鸿独领风骚几十年,那种既重意又重形的审美观念,那种形体与墨色相谐的写实造形样式,在我们的视觉感受中占据的时日太久,由此期待着审美的变化,而这种变化就通过老甲的画向你扑来了,猛一下触动了你的视神经,便对你的审美心理产生了一种强刺激,而使人留下了深刻的印象。继而,随审美量的增加,或老甲样式在你的视觉中的多次反复,特别是通过他的一次个人画展,其作品的集中展示,不仅他的得意之作继续触动你的视觉,你的情绪、情感、心理,而且老甲的总曝光也为你提供了从总体上鉴赏、品味、评价其艺术的机会。据我看来,也据我所知,他的个展是成功的,但并没有引起哄动效应。因为他不猎奇,虽然是大写意,却又不走极端。我想,这并不完全决定于他“不偏不倚”, “不前不后”的中庸之道”,还因为他的艺术是正常的他的正常的探索。他就是他,一个诚实的他,他只能是这样。

一位艺术家走什么艺术道路,选择或创造什么样的艺术样式,决定于他自己,也为他所处的那个时代所决定。他说,他是个出生于山村的孩子,“喜欢粗扩、野味,喜欢苍莽的草原、狂奔的牛群。对山花、溪流、欢跳的小马、顶架的公牛,……都有说不出的亲切感/这作为一种性情、个性、气质,在他的选材、语言、构成诸方面都会自然流露出来。而这种个性、气质能够自如地得以流露,能以这种样式流露,而不以另一种样式流露,也是他在不惑之年赶上了尊重个性、尊重艺术规律的好的生态环境,赶上了古今中外信息自由交汇的年代,他才有可能知道这一切,包孕这一切,并将之消化在自己的艺术中。正是从这个意义上,老甲的艺术样式是其个性的产儿,也是时代的产儿。只要稍加回顾,便不难发现,在五六十年代,大写意的艺术,往往是被视为“玩弄笔墨”的“形式主义”的。而在八十年代,却是极平常的事,于是有崔子范晚年跃出,于是有朱屹瞻大器晚成,在中年人里也有一批大写意的角儿,而他们造形样式的各个不同,又在于其个性的不同,古今中外艺术信息量的不同。而其内在情思的不同,则是与其生活阅历和修养相关的事了。

对于老甲来讲,如上所述,是个大写意的角儿。这写意艺术,自然是有意要写,有意可写,情之所致,不得不写/‘大写意”较之一般的“写意”,多一个“大”字,实际上多了是一个“少”字,或者说“简”字。按照中国的传统美学,应该是“笔简意繁/‘言简意赅”,故大写意不仅因其笔简而备遭挑剔,是否意浓亦是其难点。在古典诗词里,一句“黄河之水天上来”,一首五言绝句“君自故乡来,应知故乡事;来日倚窗前,寒梅看花未/’不知有多少可以令人思味的意境和角度!语言高度的浓缩,韵味含蓄着却又有无尽展开的余地,“写意”大概也就是这么回事。老甲的《人之初》,横贯一笔交待了大地,横抹两笔朱色是太阳,或是红云,一个宇宙的空间就这样构成了;点题之笔当然是那用焦墨画就的剪影般的光屁股小孩,就那么惬意地露着小鸡鸡撒尿。语言高度地简化了,而那画内、画外的韵味却无穷地展开了。你能说这不是一首无声的绝句步,你能说这不是写意步!于是,我又想到美学意义上的“童心”、“真心”、“最初一念之本心”,哲学意义上的“大音希声,大象无形…··都是从更深的意义上可以揭示写意艺术精华的理论。

习惯上有一种误解:以为简笔画即写意。这是把写意艺术的 内核一“意”给忘却了。其实,简笔画里无意或意寡者不在少数,那只能称为简笔画,算不得“写意”的。假如老甲的《人之初》那墨团不是光屁股小孩,那线和色环不是能引起宇宙空间联想的形象,即变为纯抽象的点、线、面组合,可以称之为构成很考究的抽象画,但也是算不得“写意”的。这恐怕是中国的写意艺术与西方的抽象艺术在艺术趣味上的一种质的区别,即“意象”和“抽象”之分。但是写意艺术在形象上、语言上又必须是简化的,老甲说的“砍杀”、“舍”即此意。郑板桥说“删繁就简三秋树”,还有那“一叶知秋”之说,即此谓也。这种删、含、减、简,是形象和笔墨的浓缩,也是“意”的浓缩,是一种凝聚的美,而不是“意”的减少和弱化。当然,这种形体、语言简化是一种学问,这些简化了的笔墨、形象如何构成,也是一种学问,其形式本身承受的考验,就象走钢丝一样,要比趟平道风险的多,在造型艺术里,算是一种造型的风险,视觉的风险吧。这便是写意之难,“以少少许胜多多许”之难。更何况,中国画的笔和墨,那一笔一墨的美的意味还颇讲究,没有功夫,没有学养还真碍眼。我也认为,这也是中国画,特别是写意画较之那些扁笔刷出来的作品更耐看之所在。老甲是深知其难的。不然,也不会有那废画“三千”。我以为,在这方面说老甲成熟不成熟都是相对的。他较以前的他成熟了,但较之吴昌硕、齐白石、朱屹瞻,显然还不到那个火候,而较之五十岁的吴、齐、朱,还不可以说前途是乐观的吗?

说到“写意”的删、含、简,还有一层意思是不能不删,不能不简。写意之“写”怎么解读?“写者,乃泻也,倾也,尽也”,这是我的启蒙老师张茂村先生的见解,我一直认为是很高深的。写‘意艺术,不是工艺性的艺术,不是慢条斯里、精雕细刻、咬文嚼字之作,是一种情感的爆发和倾泄,是自然流露的艺术,无斧凿痕的艺术。苏东坡说:“吾文如万科泉源,不择地而出”,怀素言:“狂来轻世界,醉里得真知”,都是对“写意”之“写”绝妙的注解。老甲笔下那些驭马的汉子,那些江边的纤夫,总有一股“气”,一种音乐般起伏跌宕的节奏跃然纸上,的确可堪称写意、泻意之作的。

说到写意,“糊涂”这个概念也与之有关。当你倾泄笔墨之时,激情运豪之际,也往往象大雨泄地天地难分,兔不了在宣纸上也有些烂泥巴汤味。这既难免,有时又实在必要。老甲的有些作品。往往是一群马、一组人,但作为个体的人、个体的马并不是分得很清楚,而一种群体的情绪,整体的气势却是更强化了。敢不敢“糊涂”,即是否认识到这种“糊涂”也是一种美的境界,并在艺术处理上有分寸地把握它,亦是一个难题。当年,郑板桥感概“难得糊涂”,如果从艺术上来理解“糊涂”的内涵,他是深感自己没有臻于这个境界的。他的竹子也叶叶分明,始终没有“糊涂”过,始终没有达到如倾如泄的自由度。老甲对这点亦很明智,曾经很坦率地表白:“可以说我的画感情多于雕琢,单纯多于修饰)但我还没走到即兴即成地步。我的画一般要有较长时间的推敲和思考,只不过千方百计保留“第一印象”而已/’我相信,老甲目前“较长时间的推敲和思考”是有益的,他终会渐臻于那“即兴即成”直抒胸臆的痛快境地的。

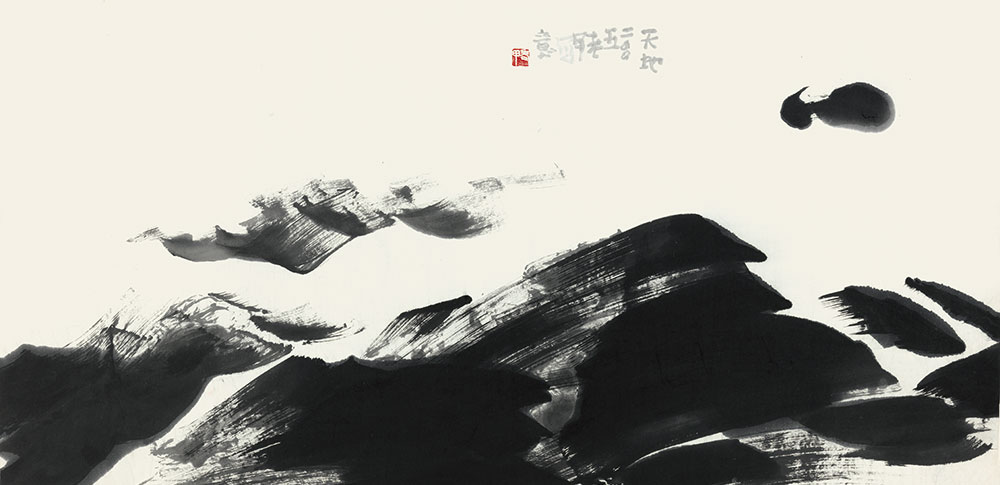

如前所述,老甲的画有些是“糊涂”的,而有些却是格外分明的,或者说是分明中有“糊涂”,“糊涂”中有分明,而从整体上是以黑白分明的大效果见长于画坛。如《雪山壮汉人《草地之神入《己丑年》等皆如是,白纸焦墨,浑朴刚劲,从内在气质到造型样式所体现的是一种阳刚之气,一种显而易见的量感,一种力的美。这种阳刚之美,在汉唐的雕塑里有过,但在崇尚写意的文人画笔墨中日渐淡化而转趋清逸了;在近年兴起的“新文人画”的总的趋向里,因为崇尚“玩”而将阳刚的气度忘却了;在许多貌似写实的作品里,因过拘于形体之周全而把夸张、变形疏忽了;从根本上来说,不少人缺乏一种阳刚的气质,缺乏对力度的认识,在许多应该更有力度、更有气势的作品里缺乏相应的形势感的追求。老甲说:“画牛是力的渲泄,我强调了阳性美/’这种有意识的追求是对文人画所强调的阴柔之美的反拨,是对写意艺术的强化,这在当今的水墨画坛上尤为可贵。这不仅仅是形势问题,艺术家个体素质的问题,更是艺术有无内在美或内力的问题,是一个民族是否仍然崇尚这种审美选择的问题。在这一点上,老甲显示了他的潜力,他完全有可能成为一位更加成熟的阳刚型的写意画家,也期望更多具有这种素质的画家致力于斯,在笔墨上再精湛些,在内涵上再深些,在美学上更进一层。把汉唐雕塑蕴含的那种博大的魂魄,与写意艺术的精华,与时代的大潮,与现代人的审美观念,与丰厚的现实生活化合在一起,创造我们民族的、时代的新阳刚型的写意艺术。

原载中国青年报 1992年 10月 26日第 4版

刘曦林《美术》月刊编委中国美术馆研究部副主任、研究馆员