“大写”的老甲

2016-09-13 14:10:59来源:作者:贾方舟

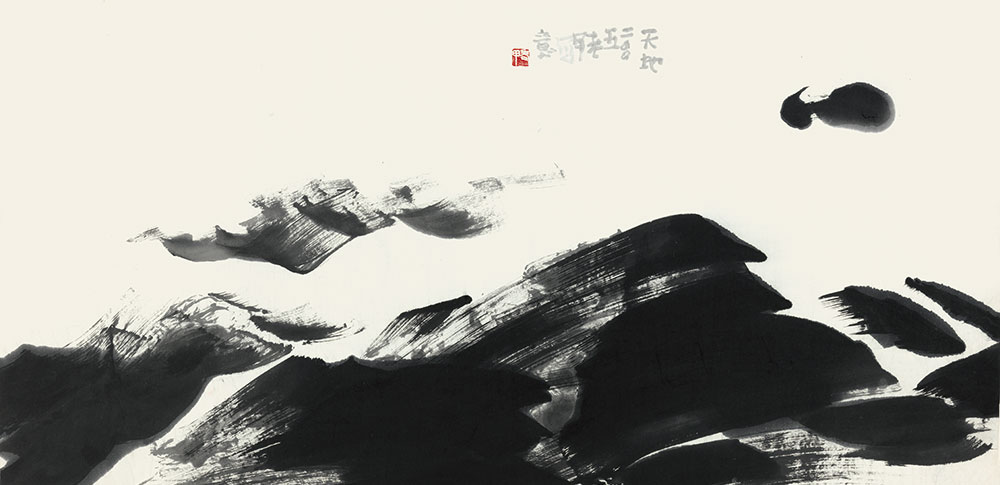

熟悉意大利作曲家罗西尼的人,都会对他的乐曲中那种排山倒海般涌流不绝的旋律和泼辣的节奏留下深刻的印象。而我最初看到老甲的作品时,立刻联想到的就是罗西尼。老甲的作品在“大写”中所创造的视觉强度是前所未有的,他以一种强劲昂扬的生命激情和疾风暴雨般的视觉力量一扫文人画的文弱面孔,让我们感受到的不仅是一种阳刚之气,而且还具有一种无所顾忌的自由精神和野性力量。

二十世纪以来,由于西方文化的涌入,本来已经渐行衰微的中国传统绘画显得更加颓败和了无生机。为了改变这种因袭衰退的现状,一代大师曾做出种种弃旧图新的努力——无论是吴昌硕打着复古的旗号,借金石书法开创出雄浑苍郁、大气磅礴的新画风,还是黄宾虹上溯北宋的浑厚华滋以弘扬新的笔墨精神;也无论是齐白石融入民间的清新格调,一显文人画新的生命力,还是潘天寿以“一味霸悍”的大块文章,从结构上解决文人画所缺少的视觉力度,其目标都是在以一种新的、强劲的精神取向和画面格局改变传统水墨画的柔弱无力。

这个时代课题,承传到八十年代以来的中青年画家中,更有待在先辈们前驱先路的基础上进一步开拓。这种开拓的方向,便锁定在传统与现代,东方与西方的时空交汇点上。传统文化只有在不拒绝异质文化的前提下才能找到新的生路。老甲以大写为特征的表现性作品的出现,无论其主观上有无明确的针对目标,在客观上显然是指向传统文人画的温文尔雅和新文人画的故伎重演。

老甲的画不属于西方的表现主义,但其画中的“表现性”却是一个无容置疑的事实。大而言之,可以说水墨画原本就具有一种表现性特征,至少他的“表现优势”大于它的“再现优势”。有人曾将中西绘画之不同概括为“表现性”与“再现性”的不同,不是没有道理。从中国传统绘画的脉系看,由书法用笔带来的表现性的品格始终是一个主导性的因素。水墨画的诞生,即已标志了传统绘画从具象向意向,从写实向写意,从再现向表现的一次飞跃。《唐朝名画录》曾记载王洽“脚蹙 手抹,或挥或扫”的作画状态,以及“图出云霞,染成风雨”而不见“墨污之迹”的奇异效果,表明水墨画在其诞生之初即已显露出的自由精神和自我表现的倾向。但是由于水墨画在漫长的发展过程中成为文人手中抒发感情的工具,于是便朝着文人的审美趣味的方向发展,文人雅士淡薄避世精神内涵愈益成为水墨画的主导,水墨画在其初始显露出来的那一点“野气”也渐被“文气”和“书卷气”所取代,而王洽那种富于激情的即兴式的表现风格,更被看作是“不堪仿效”的“非画之本法”。自此,亢奋的激情被理性所取代,富于爆发力的即兴表现被程式化的笔墨所囿,水墨画也便不得不沿着文人遁世的心态走向空疏淡泊,温文尔雅萎靡柔弱,失去了应有的视觉冲击力。

老甲的画一反传统文人画清净典雅的文弱气息,剔除程式化的笔墨,以一种充满生命力的激情作画,作画状态直接体现为一种生命状态和情绪状态,甚至表现为一种狂热的冲动和内在的情感无所顾忌地宣泄,以横涂竖抹的狂放笔意创造出强烈的视觉张力。

古人在谈山水画时曾有“远取其势,近取其质”的说法,而老甲的画,远观是“势”,近看还是“势”。之所以有“势”,就是因为他的画总是处在动态中。正因为他的画不求“形”而只求“势”,所以有一种动态的美、瞬间的美和速度的美。这种处在动态中的美,就是古人说的“气韵生动”。按照钱钟书的解释,所谓的“气韵生动”,就是:气韵,生动者也。”如果不能“生动”,何来“气韵”?我们看西洋画中的天使,虽然插了翅膀,而且有天空做背景,但还是静止的感觉,如果再看敦煌的飞天,虽然没有翅膀,背景也不画云彩,但有非常强的飞动感,原因就是他画出了一种“势”,一种“飞动之势”,一种“生动感”。如果说敦煌的飞天还是有形的,那么老甲的画在意的不是形,而是“动势”本身!马作为表现的“物象”,只是一个凭借,一个借题发挥的依据,目标不再“题”本身,而是在借题所“发挥”的那部分,即那种排山倒海的“气势”。只有“气势”才是老甲绘画所追慕的视觉效果,而这种“气势”最终要表达的目标还是画家自己的主体精神。

比如说老甲画马,那种飞奔的气势,就是没有马这个形象,其飞奔之气势也依然存在。气如疾风暴雨,势如重锤响鼓,这种黄钟大吕般的视觉力度,正是老甲追求的一种感觉。他的画已经完全从“形”的束缚中解放出来,直抒胸怀,形象完全服从于画家内心的要求,画马意不在马,画人意不在人,正所谓“醉翁之意不在酒”,最终就是要表达一种精神。正如石涛所说“在墨海中立定精神,笔锋下决出生活,尺幅上换取毛骨,混沌里放出光明,纵使笔不笔,墨不墨,画不画,自我有在。”这段话道出了老甲的画所追求的至高境界:纵使笔不笔,墨不墨,就连是不是画都无关紧要,紧要的是有“我”在,有“我”的主体精神在,这才是艺术的终极目标。因此无论是老甲的画是“马”还是“牧马人”,画的是山,还是水,最终呈现出来的还是画家自己的胸襟、情怀和精神。